訪問日:2019年8月7日

「ニッポン城めぐり」アプリの歴史イベント情報で、菅田天神社(山梨県甲州市)に伝わる楯無鎧が8月7日に公開されることを知りました。

武田家に代々伝わったことで知られている楯無鎧。戦国時代好きとしては一度は実物を見ておきたいものです。ということで、休みを取って訪問することにしました。

塩山駅

菅田天神社の最寄り駅であるJR塩山駅までは少し贅沢ですが、特急かいじに乗車することにしました。スマートフォンから「えきねっと」のサイトにアクセスすると、チケットレスサービスで乗車席を予約でき、本当に便利になりました。

快適な乗車の後、塩山駅に到着。菅田天神社に行くには南口から外に出ますが、まずは北口にある武田信玄の銅像を見に行きました。やはり、甲斐国と言えば、武田信玄ですね。

塩山駅の武田信玄公像

菅田天神社

再び駅に戻り、南口から外に出ました。塩山駅から菅田天神社までは駅前を通る大きな道路に沿って歩けば良いだけですので、迷うことはないです。ゆっくり歩いていると、ほどなく、神社の入口に到着しました。

菅田天神社の入口

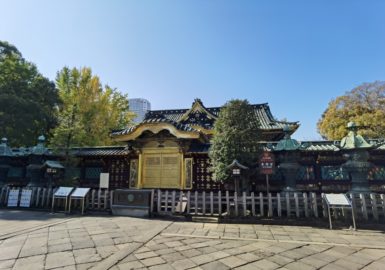

入口の鳥居の側にはテントがあり、資料などをいただきました。参道を奥に進むと立派な門があり、門をくぐると左側に楯無鎧を安置する収蔵庫がありました。

菅田天神社の門

中を見ると、楯無鎧が見えました。想像よりも小さいなと思いましたが、武田家代々の鎧ということで、無意識に大きなものを想像していたのだと思います。この鎧を武田信玄、武田勝頼は見たでしょうし、今、同じ鎧を見ることで、歴史上の人物との共有感を感じました。また後の県立博物館学芸員による解説で、「楯無鎧は信仰の対象になっていた」という話があったのですが、楯無鎧を見ていると、自然に手を合わせたくなる気持ちになりました。

楯無鎧

鎧を拝観後、しばらく待っていると、学芸員による解説が始まりました。

・楯無鎧は戦国時代には鎧としては時代遅れになっていたので、武田信玄が着用したとは考えられない。

・楯無鎧は甲府の鬼門に在る菅田天神社に納められていた説と躑躅ヶ崎館にあった説がある。

・江戸時代に盗難に遭って、修復をしたので、元の形と変わっている。胴の絵韋(弦走韋)は江戸時代にそっくり変えられた。

・山梨県立博物館が楯無鎧のレプリカを作るに当たり、調査をした。部品としては平安時代に遡るものもあるが、大部分は鎌倉時代のものであり、楯無鎧が作られたのは鎌倉時代と考えられる。

・レプリカを作る時、(1)そっくりそのままコピーする、(2)作られた当初の姿を再現するの2つ方法があるが、山梨県立博物館は(2)の方法で楯無鎧のレプリカを作った。両者を比較した時、絵韋が異なっているのはその為である。

・武田家が滅亡した際、向嶽寺大杉の下に埋められたが、徳川家康により回収されたという話は伝承で確証はない。

・楯無鎧は現在菅田天神社に納められているが、どのような経緯で納められたかは不明である。

学芸員の説明があると出来るだけ聞くようにしており、今回もとても為になるものでした。

最後に

今回、楯無鎧を拝観できて本当に良かったです。今年(2019年)は、こうふ開府500年の記念の年ですので、今年中に甲府を訪れたいと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19cfef2a.4af5a5c2.19cfef2b.f264f2d1/?me_id=1213310&item_id=20381151&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4495%2F9784120054495_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

この記事へのコメントはありません。