訪問日:2023年11月24日

小和田哲男先生の講演及び本「戦国城郭に秘められた呪いと祈り」を読んで、猪目石に興味を持ち、ネットで色々調べていると、姫路城にも猪目石があることを知りました。姫路城には何度も訪れていますが、猪目石に気づいたことはなく、今回は猪目石及びすぐ近くにある人面石をメインに姫路城を訪れました。

猪目石

猪目石は「ぬの門」の先にあります。猪目石に気づかない主な理由は登城ルートにあります。姫路城の見学ルートは、菱の門から入り、いの門、ろの門と順に経由し、大天守を見学します。その後、備前門、りの門、ぬの門と順に経由し、菱の門に戻ります。つまり、猪目石のある「ぬの門」は、大天守を見た帰り道にあるので、どうしても注意力が落ちてしまい、見逃しがちになります(案内板も特にありません)。

今回はきちんと意識しているので、ぬの門を越えて、石垣を見ると、猪目石がすぐに分かりました。これは間違いなくハート形が特徴な猪目石です。

人面石

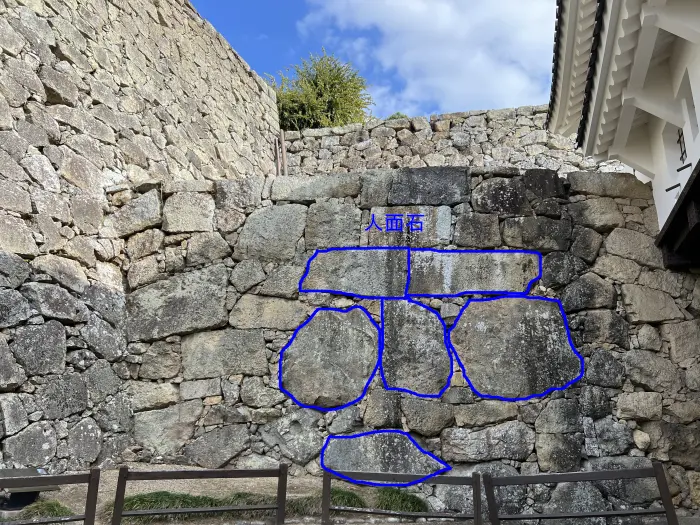

猪目石のある石垣には、人面石と呼ばれるものもあります。下の画像に記入したように、眉毛、目、鼻、口に相当する石があり、一度、人の顔のように見えると、そのようにしか見えなくなります。

人面石

人面石に関して、

・石工が遊び心で人の顔に見えるように石を積んだ

・侵入者をにらみつける魔除けのような意味がある

とよく言われています。

これは事実でしょうか。個人的には少し違和感を覚えます。

・すぐ隣に呪術的意味を持つ猪目石を置いているのに、遊び心で石を積むとは考えづらい。

・呪術的意味を持たせるならば、顔は神仏のものとなりますが、神仏を表す際に顔を用いることは考えづらい。

が主な理由です。

「人面石は鏡石である」は多くの人が同意していることであり、鏡石と考えられるのは、目と鼻に相当する3つの石です。「石が3つ並んで置かれている」と言われて真っ先に思いつくのは三尊石です。三尊石とは

・仏像の三尊仏のように、中央に大きな石を、その左右に小ぶりの石を組む方法

です。例えば、中央に釈迦如来、左右に文殊菩薩、普賢菩薩が並ぶ釈迦三尊、中央に阿弥陀如来、左右に観音菩薩、勢至菩薩が並ぶ阿弥陀三尊が有名です。

今回の場合、中央の石より左右の石の方が大きいですので、三尊を表しているとは言えないかもしれません。その場合は、左右の石のみが神仏を表しており、仁王像、二天像のように二石で魔から城を守っていると考えることもできると思います。

また想像力を広げると、眉毛に当たる石が神仏の祀られている建物の屋根と見ることもできます。こうやって色々と想像できるのも、ぬの門にある鏡石の面白い点ですね。

扇の勾配

猪目石、人面石の近くにもう一つ見るべき石垣があります。それは「扇の勾配」と呼ばれている石垣です。パンフレットには

開いた扇の曲線に似ていることから「扇の勾配」と呼ばれる石垣。上にいくほど反り返り、敵に石垣をよじ登らせないための工夫でもありました。

とあり、反り返りが本当に見事です。

猪目石、人面石、扇の勾配が集中してあるのは、ぬの門周辺が防御側にとって、とても重要な場所だったのだと感じます。

最後に

呪術的な意味を持つものに興味があるので、これからもその辺りを意識してお城巡りをしていこうと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19cfef2a.4af5a5c2.19cfef2b.f264f2d1/?me_id=1213310&item_id=20381151&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4495%2F9784120054495_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

この記事へのコメントはありません。